日本には「雇用保険制度」と言うものがあります。会社に在職中12ヶ月以上雇用保険料を納めていれば、退職した場合でも次の仕事が見つかるまでの間、支援を受けることができます。

就職活動や仕事が決まるまでの生活費など、お金は必要です、経済的な不安から焦って変な会社に就職することが無いように、かしこく「雇用保険制度」を利用しましょう。

今回は雇用保険制度の基本的な概要とその重要性を簡潔に説明しています。日本の雇用保険制度は、失業中の生活を支援し、安心して次のステップに進むための重要なサポートとなります。

雇用保険制度の目的

雇用保険制度の目的は、失業や雇用不安に陥った労働者に対して一定の給付を提供することです。具体的には、以下のような目的があります。

- 【雇用の安定を図ること】雇用保険は、労働者が失業や雇用不安に陥った場合に一定の収入を提供することで、雇用の安定を図ることを目的としています。

- 【生活保護費の削減】失業や雇用不安に陥った労働者が生活保護費を受けることを防ぐことが、雇用保険制度の目的のひとつです。

- 【雇用の創出】雇用保険は、労働市場において、より多くの雇用機会が生まれるように助成金を提供することで、雇用の創出を目的としています。

- 【労働者の社会保障の向上】雇用保険制度は、失業や雇用不安に陥った労働者に対して一定の給付を提供することで、労働者の社会保障の向上を目的としています。

以上のように、雇用保険制度の主な目的は、失業や雇用不安に陥った労働者に対して一定の収入を提供することで、雇用の安定や社会保障の向上を図ることです。

引用:雇用保険制度

- 働く方々が、万一失業してしまった場合に必要な給付を行って、生活の安定を図り、1日も早く再就職できるように支援すること。

- 定年後の再雇用、育児休業、介護休業により資金が低くなる、またはなくなってしまうときに必要な給付を行って、仕事を続けられるよう支援すること。

- ご自身の働く能力を伸ばす取り組みを支援すること。

- 働く方々が、能力に合った仕事に就き、安心してその仕事ができるように、失業の予防や仕事をする能力の開発・向上などを支援すること。

失業の定義

雇用保険では、失業の定義を「労働の意思と能力があるのにもかかわらず職業に就くことができない状態のことをいう」としています、働けるのに働くつもりが無い人は、お金をもらえないのです。

雇用保険法第4条第3項

「失業とは」被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

基本手当の受給資格

基本手当の受給は被保険者期間が12ヶ月以上必要、転職した場合でも、通算して12ヶ月以上あれば大丈夫です。

必要書類

離職後、必要な書類を持参して住所地を所轄するハローワークに行きましょう。

- 離職票ー1・2

- 本人確認書類(マイナンバーカード、ない場合は運転免許証など。)

- 写真2枚(3㎝×2.5㎝正面上半身)

- 預金通帳またはキャッシュカード

ハローワークにて基本手当の受給資格決定し、その後雇用保険説明会の日程を告知されます。雇用保険説明会では受給手続きの説明があります、必ず出席しましょう。

雇用保険説明会

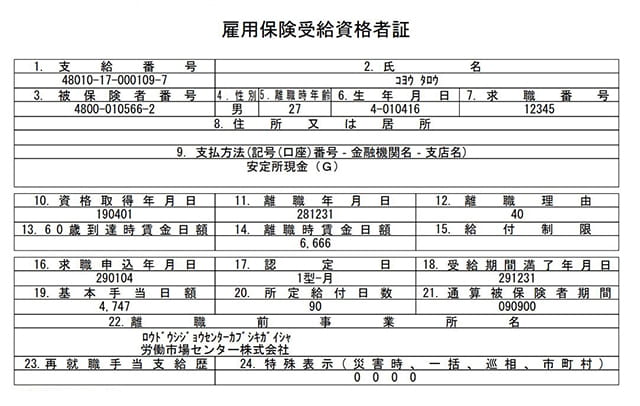

雇用保険説明会当日は、雇用保険受給資格者証や失業認定日に提出する書類を渡されます。

基本手当支給までの流れ

- その1【求職申込・受給資格の決定】

必要な書類を持ってハローワークで求職の申し込みをしましょう。

- 離職票ー1・2

- 本人確認書類(マイナンバーカード、ない場合は運転免許証など。)

- 写真2枚(3㎝×2.5㎝正面上半身)

- 預金通帳またはキャッシュカード

当日、雇用保険説明会の日程を告知されます。(説明会の出席は必須です。)

- その2【雇用保険説明会】

雇用保険受給資格者証など、必要な書類を渡され、受給手続きの進め方や就職活動についての説明を受けます。

※認定日の全日程がこの日に決定します。

- その3【待期満了(7日間)】

受給手続きを開始した日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待期期間」といい、この間は雇用保険の支給対象となりません。

※待期期間とは、ハローワーク側で受給資格者が失業しているか判断する期間です、この間のアルバイトは禁止されています。

- その4【初回認定日】

認定日(原則として4週に1回)に失業認定申請書を提出します。求職活動の実績(2回以上)やアルバイト等をした場合などを失業認定申請書に記入して提出。

※ハローワーク内パソコンでの求人情報閲覧は求職活動の実績にならないので注意。

失業認定申請書 - その5【次の認定日】

求職活動の実績やアルバイト等をした場合などを失業認定申請書に記入して提出。

(求職活動を2回以上してないと失業の認定してくれないので注意が必要です。)

- その6【その次の認定日】

前回と同様に求職活動の実績やアルバイト等をした場合などを失業認定申請書に記入して提出。

(求職活動を2回以上してないと失業の認定してくれないので注意が必要です。)

- その7【基本手当の支給】

失業の認定を受けた日数分の基本手当が預金口座に振り込まれます。

自己都合で退職された方は「給付制限」があります。

※「給付制限」とは、待期満了の翌日から更に3ヶ月間基本手当が支給されないことを言います。

求職中のアルバイトOK

給付制限期間中のアルバイトは認められています。原則として1日4時間以内、得た収入が多すぎると基本手当が減額調整されるので要注意。

不正受給にはペナルティーがあります

アルバイトで収入を得たにもかかわらず申告しないで、後になって発覚した場合、不正受給と判断され、ペナルティーを受ける場合があります、就労したら必ず申告しましょう。

受給認定日の変更

基本的に認定日の変更は出来ないですが、やむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができます。

認定日変更の場合、事前にハローワークに連絡し、その事実が分かる証明書等が必要です。

- 就職

- 求人者との面接、選考、採用試験等

- 各種国家試験、検定等資格試験の受験

- ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合

- 働くことができない期間が14日以内の病気、けが

- 本人の婚姻(結婚式に付随し、社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行を含む)

- 同居・別居問わず、親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族の全てではなく、範囲が限られています。具体的には6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)

- 子弟の入園式・入学式又は卒園式・卒業式への出席

- 選挙など、公民としての権利を行使する場合

- 天災その他避けることのできない事故(水害、地震、交通事故など)

- 教育訓練給付制度の対象講座受講する場合で、受講日の変更が困難な場合(対象講座の関連講座でも、指定を受けていない講座を受講する場合は認定日変更の対象となりません)

認定日にハローワークに来なかった場合

認定日にハローワークに来所しなかった場合、基本手当の支給を受けることができません。上記のように、やむを得ない理由でない限り、認定日にはハローワークに来所しましょう。

再就職手当

再就職手当とは、給付日数を残して安定した職業に就き、支給要件を満たした場合に手当の支給を受けることができる制度です。

支給額は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は支給残日数の60%、所定給付日数が3分の2以上を残して就職した場合は70%、基本手当日額を掛けた金額が支給されます。

再就職手当は、早期に再就職すると給付金が60%→70%にアップします。

まとめ

雇用保険は、転職時に安心感を提供する大切な要素の一つです。雇用保険は、失業や雇用の不安定さから生じる経済的なリスクを軽減し、新しい仕事を見つけるまでの間に生計を立てる支援をしてくれます。

雇用保険にはいくつかのポイントがあります。以下は一般的な内容ですが、具体的な詳細は国や地域によって異なりますので、詳細な情報は所在地の労働局や雇用保険事務所に確認することをお勧めします。

- 失業手当の支給: 雇用保険に加入している場合、失業した際に一定の期間、一定額の失業手当が支給されます。これは新しい仕事を見つけるまでの生活費に役立ちます。

- 転職サポート: 雇用保険制度は、求職者に対して職業訓練や転職支援のプログラムを提供することがあります。これにより、新しい職に適応しやすくなります。

- 雇用保険料の負担: 雇用者や労働者は雇用保険料を支払っており、これが雇用保険制度を維持しています。転職時には、これが一部の収入源となります。

- 雇用保険証書: 雇用保険に加入していると、雇用保険証書が発行されます。これは新しい雇用先に提出することで、雇用保険の適用を受けることができます。

転職を検討する際には、雇用保険制度の詳細を理解し、適切に利用することで、経済的な安定感を確保することができます。また、求職活動や職業訓練のサポートも受けられるため、積極的に活用してみてください。